越南为何最像明朝?且看交趾布政使司

国家:中国(明朝)

政府:交趾等处承宣布政使司衙门

行政中心:交州府

历史:大明永乐五年(1407年) 成立

行政分区:交州府、北江府、谅江府、三江府、建平府、新安府、建昌府、奉化府、清化府、镇蛮府、谅山府、新平府、演州府、乂安府、顺化府、太原直隶州、宣化直隶州、嘉兴直隶州、归化直隶州、广威直隶州

辖境:今越南北纬17度以北地区

方言:明朝官话、越南语

毗邻:广东等处承宣布政使司、广西等处承宣布政使司、云南等处承宣布政使司

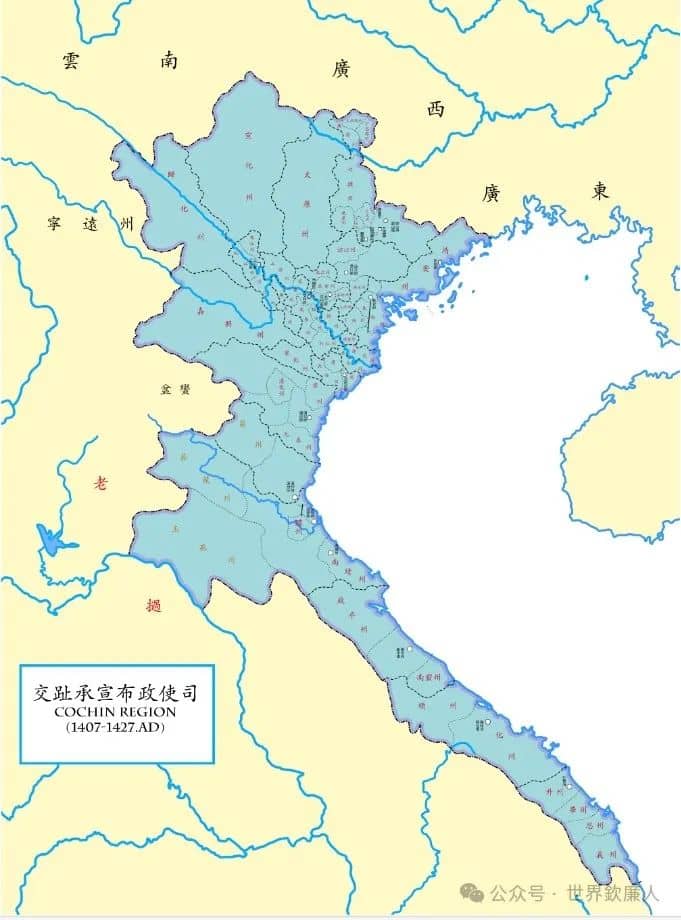

交趾等处承宣布政使司(“交趾”又写成“交阯”、“交址”),简称交趾布政司,是明朝于永乐五年(1407年)攻灭越南胡朝之后在越南设置的一个地方行政机构,推行与内地相同的管理方式,下设十五府、卅六州、两百余县,统制范围大致为现在越南北纬十七度以北地区。黎利建立后黎朝后,于明朝宣德三年(1428年)废止。

成立背景

中国于秦汉至五代十国时期,曾在越南地区设置交趾郡等官署,进行直接统治。其后越南于10世纪中叶起独立建国。

14世纪后期,越南(又称安南国,当时国土约相当于现时中、北部地区)陈朝接受明朝册封,双方处于宗藩关系。明成祖时,陈朝被权臣黎季犛(即胡季犛)所篡,明廷乃起兵南下征讨,将之消灭(时在1407年)。据越南史籍《大越史记全书》记载,当时明廷遍求陈氏子孙,欲立为国王,安南官吏耆老说已被胡季犛所“灭尽,无可继承陈后”,并向明廷提出“安南国本交州,愿复古郡县,与民更新”。其后,明成祖颁下《平安南诏》(见附后),声称为了回应安南官吏耆老的请求,便将当地改名“交址”,再次进行直接统治,依照内地的行政区划模式,设立承宣布政使司,都指挥使司、提刑按察使司等“三司”。

辖境建置

交趾承宣布政使司治交州府,辖交州府、北江府、谅江府、三江府、建平府、新安府、建昌府、奉化府、清化府、镇蛮府、谅山府、新平府、演州府、乂安府、顺化府等十五府、三十六州、一百八十多个县。又置太原直隶州、宣化直隶州、嘉兴直隶州、归化直隶州、广威直隶州等五个直隶布政司的州,分辖二十九县,在要地则设十一卫、三所,一市舶司。后太原直隶州、宣化直隶州分别升为太原府、宣化府;九年末(1412年)置宁化直隶州;十三年(1415年)置升华府;降演州府为演州直隶州。

※下面图表内容,依据《明实录·太宗实录》卷六十八永乐五年六月癸未条制成。其后,各地的建置情况陆续有所改动。

| 府 | 属州 | 属县 |

|---|---|---|

| 交州府 *设医学僧纲司、泸江驲、丰盈库、永丰仓、税课司 *在泸江设递运司 | ─ | 东关(本府亲领) |

| 慈廉(本府亲领) *在兵神设河泊所 *在婆加设巡检司 | ||

| 威蛮州(原称国威州) | 山定(原称山明) *设税课局 *在山定设河泊所 | |

| 清威 *设税课局 *在清威设河泊所 | ||

| 应平(原称应天) *设税课局 *在三议河设巡检司 | ||

| 大堂 *设税课局 *在江潭设河泊所 *在三江口、场津桥设巡检司 | ||

| 福安州(原称上福州) *设税课局 | 保福(原称上福) *在保福设马驲 | |

| 芙蒥 | ||

| 清潭(原称龙潭) | ||

| 三带州 *设税课局 | 扶隆 *在江口镇设巡检司 | |

| 安郎 | ||

| 扶宁 *设税课局 *在园山镇设巡检司 | ||

| 安乐 | ||

| 立石 *在车朗镇设巡检司 | ||

| 元郎 | ||

| 慈廉州 *设税课局 *在上古设河泊所 | 丹山(原称丹阳) *在喝江口设巡检司 | |

| 石室 *设僧会司 | ||

| 利仁州 *设税课局 *在养顽设河泊所 | 清廉 *在泾蜍设巡检司 *在姜桥设马驲 | |

| 平陆 *在宁江设巡检司 *在永安设马驲 | ||

| 古榜 *在泡桥、永江口设巡检司 | ||

| 古者 | ||

| 古礼 | ||

| 利仁 | ||

| 北江府 *设税课司 *在连接三带州的长江设河泊所 | ─ | 超类(本府亲领) |

| 嘉林(本府亲领) *设儒学 *在嘉林设马驲 | ||

| 嘉林州 *设税课局 | 安定 | |

| 细江 *设税课局 | ||

| 善才 *设税课局 | ||

| 武宁州 *设税课局 | 仙游 | |

| 武宁 *设税课局 *在市桥设马驲 *在市桥设递运司 | ||

| 东岸 *设税课局 | ||

| 慈山 | ||

| 安丰 | ||

| 北江州 *设税课局 | 新福 | |

| 善誓(原称佛誓) | ||

| 安越 | ||

| 谅江府 *设税课司 | ||

| ─ | 清远(本府亲领;原称龙眼) *在设翁罗河泊所 | |

| 古勇(本府亲领) *设税课局 *在粉池设河泊所 | ||

| 凤山(本府亲领) | ||

| 那岸(本府亲领) | ||

| 陆那(本府亲领) | ||

| 谅江州 | 清安(原称安世) *设税课局 | |

| 安宁 | ||

| 古陇 | ||

| 保禄 *在下昌设税课局 *在芹站设马驲 *在芹站、鸡陵设递运司 | ||

| 南策州 | 青林 *设税课局 *在平滩、江口设巡检司 | |

| 至灵 *设税课局 *在古法渡设巡检司 | ||

| 平河 *设税课局 *在冻美设河泊所 *在多鱼海口、堆海口、安铺江口设巡检司 | ||

| 上洪州 | 唐濠 *在金缕设税课局 | |

| 唐安 *在司王设税课局 *在泾咍设河泊所 | ||

| 多锦 *在麻浪设税课局 *在阿牢江设巡检司 | ||

| 三江府 *设丰济仓 | ||

| 洮江州 | 山围 *在陈舍设巡检司 | |

| 麻溪 *在花原山设巡检司 | ||

| 清波 | ||

| 夏华 *在荡灰设巡检司 | ||

| 宣江州 | 东栏 *在古雷江设巡检司 | |

| 西栏 *在轩关设巡检司 | ||

| 虎岩 *在三岐江口设巡检司 | ||

| 沱江州 | 陇拔(原称龙拔) *在费舍设巡检司 | |

| 古农 *在洒舍设巡检司 | ||

| 建平府(原称建兴府) *设永盈库、常丰仓、税课司 | ─ | 懿安(本府亲领) *在路沛江设巡检司 |

| 安本(本府亲领;原称天本) | ||

| 平立(本府亲领;原称独立) | ||

| 大湾(本府亲领) *在大安海口设巡检司 | ||

| 望瀛(本府亲领) | ||

| 长安州 | 威远 | |

| 安谟 *在安谟、海口设河泊所 *在神投海口设巡检司 | ||

| 安宁 *在山水江设巡检司 | ||

| 黎平(原称黎家) *在生药、山江设巡检司 *在生药设马驲 | ||

| 新安府(原称新兴府) | ─ | 峡山(本府亲领) *在峡山设税课局 |

| 太平(本府亲领) *设税课局 *在嘹江、多阁、泾口设巡检司 | ||

| 多翼(本府亲领) *设税课局 *在栗江设巡检司 | ||

| 河瑰(本府亲领) *设税课局 *在支隆渡设巡检司 | ||

| 西关(本府亲领) *设税课局 *在支来庄设巡检司 | ||

| 东潮州 | 东潮 *在天廖江、屯山设巡检司 | |

| 古费(原称费家) *在扶带社海口设巡检司 | ||

| 安老 *在古齐场设河泊所 *在老海口、多混海口设巡检司 | ||

| 水棠 | ||

| 靖安州(原称安邦州) | 同安(原称安邦) *在同安海口设巡检司 | |

| 支封 *在阿蹑社设河泊所 *在多俚社海口设巡检司 | ||

| 安立 | ||

| 安和(原称安兴) *在小白藤海口设巡检司 | ||

| 新安 | ||

| 大渎 | ||

| 万宁 | ||

| 云屯 *永乐六年,设云屯提举市舶司 | ||

| 下洪州 | 长津 *设税课局 *在波了社设巡检司 | |

| 四岐 *在四岐社、域个娄社、安定社设河泊所 *在域个娄队、油江队、祝水队设巡检司 | ||

| 同利 *设税课局 *在多弋设巡检司 | ||

| 清沔 | ||

| 建昌府 | ─ | 俸田(本府亲领) *在俸田设巡检司 |

| 建昌(本府亲领) *在黄江口设巡检司 | ||

| 布(本府亲领) | ||

| 真利(本府亲领) *在海门设巡检司 | ||

| 快州 | 仙吕 | |

| 施化(原称天施) | ||

| 东结 *在车栗口设河泊所 *在车栗口设巡检司 | ||

| 芙蓉 *在河鲁口、唐江桥设巡检司 | ||

| 永涸 | ||

| 奉化府(原称天长府) | ─ | 美禄(本府亲领) *在宁水口设巡检司 |

| 胶水(本府亲领) *在圆光设河泊所 *在添福海口、胶海口设巡检司 | ||

| 西真(本府亲领) *在带江口设巡检司 | ||

| 顺为(本府亲领) *在阿江口、会江口设巡检司 | ||

| 清化府 | ─ | 古藤(本府亲领) |

| 古弘(本府亲领) | ||

| 东山(本府亲领) | ||

| 古雷(本府亲领) | ||

| 永宁(本府亲领) | ||

| 安定(本府亲领) | ||

| 梁江(本府亲领) | ||

| 清化州 | 俄乐 | |

| 细江 | ||

| 安乐 | ||

| 磊江 | ||

| 爱州 | 河中 | |

| 统宁(原称统兵) | ||

| 宋江 | ||

| 支俄 | ||

| 九真州 | 古平(原称古战) | |

| 结悦 | ||

| 缘觉 | ||

| 农贡 | ||

| 镇蛮府(原称龙兴府) | ─ | 新化(本府亲领;原称御化) |

| 廷河(本府亲领) | ||

| 古兰(本府亲领) | ||

| 神溪(本府亲领) | ||

| 谅山府 | ─ | 新安(本府亲领) |

| 如敖(本府亲领) | ||

| 丹巴(本府亲领) | ||

| 丘温(本府亲领) *设递运司 | ||

| 镇夷(本府亲领) | ||

| 渊(本府亲领) | ||

| 董(本府亲领) | ||

| 七源州 | 水浪 | |

| 琴 | ||

| 脱 | ||

| 容 | ||

| 披 | ||

| 平 | ||

| 上文州 | 杯兰 | |

| 庆远 | ||

| 库 | ||

| 下文州 | ─ | |

| 万崖州 | ─ | |

| 广源州 | ─ | |

| 上思朗州 | ─ | |

| 下思朗州 | ─ | |

| 新平府 | ─ | 福康(本府亲领;原称上福) |

| 衙仪(本府亲领) | ||

| 知见(本府亲领) | ||

| 政平州(原称布政州) | 政和(原称布政) | |

| 古邓(原称邓有) | ||

| 从质 | ||

| 南灵州(原称明灵州) | 丹裔 | |

| 左平(原称左布) | ||

| 夜度 | ||

| 演州府 | 演州 | 千冬(本府亲领) |

| 芙蓉(本府亲领) | ||

| 芙蒥(本府亲领) | ||

| 琼林(本府亲领) | ||

| 乂安府 | ─ | 衙仪(本府亲领) |

| 丕禄(本府亲领) | ||

| 古杜(本府亲领;原称杜家) | ||

| 支罗(本府亲领) | ||

| 直福(本府亲领) | ||

| 土油(本府亲领) | ||

| 偈江(本府亲领) | ||

| 土黄(本府亲领) | ||

| 南靖州(原称日南州) | 河黄 | |

| 磐石 | ||

| 河华 | ||

| 奇罗 | ||

| 驩州 | 石塘 | |

| 东岸 | ||

| 路平(原称上路) | ||

| 沙南 | ||

| 顺化府 | 顺州 | 巴阆 |

| 利调 | ||

| 安仁 | ||

| 化州 | 利逢 | |

| 士荣(原称世荣) | ||

| 乍今 | ||

| 茶偈 | ||

| 思容 | ||

| 蒲苔 | ||

| 蒲浪 | ||

| 直隶布政司 | 太原州 | 富良 |

| 司农 | ||

| 武礼 | ||

| 洞喜 | ||

| 永通 | ||

| 宣化 | ||

| 弄石 | ||

| 大慈 | ||

| 安定 | ||

| 感化 | ||

| 太原 | ||

| 宣化州(原称宣光州) *设税课局 *在长江设河泊所 | 旷 | |

| 当道 *在兰社设巡检司 | ||

| 文安 *在渭隆江口设巡检司 | ||

| 平原 *在北衢设巡检司 | ||

| 底江 *在锡山镇设巡检司 | ||

| 收物 *在石思乡设巡检司 | ||

| 大蛮 *在北果桥设巡检司 | ||

| 杨 | ||

| 乙 | ||

| 嘉兴州 | 笼 | |

| 蒙 | ||

| 四忙 | ||

| 归化州 | 安立 | |

| 文盘 | ||

| 文振 | ||

| 水屋 | ||

| 广威州 | 麻笼 | |

| 美良 |

废弃

交趾承宣布政使司自成立后,当地民众起事不断,明廷岁岁用兵。在明宣宗宣德二年(1427年),明军总兵官柳升在当地遭到重大挫败,明廷乃允许撤兵。越人黎利建立后黎朝,改国号大越,于是安南复国。到宣德三年(1428年),正式废除交趾承宣布政使司,钦州四峒叛附安南。嘉靖十九年(1540),安南归还钦州四峒侵地。

.jpeg)

.jpg)

大越国疆域和广东省廉州府:钦廉之江平半岛,为越南永安州的一部分。图中可见四峒和江平半岛仍归越属。清法战争后,1887年江平、黄竹、白龙尾划归广东省钦州直隶州防城县。

越南得名“大越”

大越(越南语:Đại Việt/大越),为1054年到1804年间越南所使用的正式国号(1400年至1428年间被胡朝和中国明朝统治期间除外)。自1054年李朝第三代皇帝李圣宗将国号由“大瞿越”改为“大越”以来,其后的陈朝、后黎朝等亦使用该国号(其中只有胡朝一度于1400年将国号改为“大虞”)。不过,中国、日本等国则普遍以安南、交趾等称呼该国,而大越君主亦接受中国的册封为“安南国王”。到19世纪初阮朝统一越南后,阮朝创立者阮福映一度主张将国号改为“南越”,但当时中国清朝政府认为历史上的南越国涵括了华南地区,字面含义与阮氏政权统治范围不符,经交涉最后决定将国号改为“越南”,而阮福映亦被清嘉庆帝正式册封为“越南国王”,虽在阮朝明命年间阮圣祖改国号“大南”但战后两越独立后皆以“越南”为国号。

平安南诏

永乐五年农历六月癸未朔(西历1407年7月5日),明成祖朱棣出兵兼并安南(今越南)后,便颁下此一诏书,布告天下。

朕祇奉皇图,恪尊成宪,弘敷至化,期四海之乐,永保太和,俾万物之咸遂,夙夜兢业,弗敢怠遑。仰惟皇考太祖高皇帝混一天下,怀柔远人,安南陈日煃慕义向风,率先职贡,遂封为安南王,世有其土。比者,贼臣黎季犛及子苍弑其国主,戕及阖家,毒痛生民,怨声载路,诡易姓名为胡一元,子为胡𡗨,隐蔽其实,诡称陈甥,诳言陈氏绝嗣,请求袭封,朕念国人无统,听允所云。幸成奸谋,肆无忌惮,自谓圣优三皇,德高五帝,以文武为不足法,周孔为不足师,僭国号曰大虞,纪年元圣,自称两宫皇帝,冒用朝廷礼仪,招纳逋逃,阳奉正朔;觊觎南诏,窥伺广西,据思明府之数州,侵宁远州之七寨,虏其子女,殴其人民,欺占城孱弱,夺其土疆,逼与章服,要其贡赋;累使晓谕,怙恶弗悛;安南王孙奔窜来诉,称贼谬陈诚款,请迎君之,乃伏兵要杀于途,拒辱朝使;朕遣人赐占城礼物,又劫使臣而夺之。蠢兹凶竖,积恶如山,四海之所不容,神人之所愤怒。兴言至此,衋然伤怀,实不得已,是用兴师,期伐罪以吊民,将兴灭而继绝,爰命总兵官征夷将军新城侯张辅等率师八十万讨之,飞度富良,深入逆境,桓桓虎旅,威名雷霆,业业凶徒,势如拉朽,七百万之众须臾而尽,二千里之国次第皆平,生擒逆贼黎季犛及子黎苍、黎澄与其家属,并伪将相官僚徐季貔、胡杜等,抚纳降附,绥辑良善,遍求陈氏子孙立之,其国之官吏、耆老人等咸称为黎贼杀戮已尽,无可继承,又称:“安南本古交州,为中国郡县,论污夷习,及兹有年,今幸泛扫欃枪,磢铲芜秽,原复古郡县,与民更新。”朕俯徇舆情,人其所请,置交址都指挥使司、交址等处承宣布政使司、交址等处提刑按察使司及军民衙门,设官分理,廓清海徼之妖氛,变革遐邦之旧俗,所有合行事宜,条列于后,安南王陈氏为黎贼所弑,死于非命,宜与赠谥,慰其幽冥;其子孙宗族有为黎贼所害者,宜赠以官,有司皆具名来闻。陈氏子孙既为黎贼尽戮,宗祀废绝,有司宜与建祠,其坟墓芜废,宜与修治,祠坟各给民三十户供祭扫。安南官吏军民人等为黎贼驱迫死亡者众,暴露可悯,有司即为埋瘗。安南郡县官吏皆陈氏旧人,为黎贼威胁,本非得已,诏书到日,凡在职役者悉仍其旧。然民久染夷俗,宜设官兼治,教以中国礼法。黎贼数年以来,为政若猛,毒虐其民,今悉废除之,宣布朝廷政令,以安众庶。安南各处关隘,有结聚人民守把营寨及逃避海岛者,诏书到日,即便解散。其民罹黎贼困苦已久,有司宜善抚恤,使安生业,无致失所。其官吏军民有为黎贼所害,或黥刺徒配,或全家流徙不得其所,及一应被害之人,诏书到日,悉放回原籍复业,所在有司即便起发,毋得停留。其有囚系于狱者,即时放遣。安南境内凡有高年硕德,有司即加礼待。及鳏寡孤独之人无依倚者,为立养济院以存恤之。有怀才抱德可用之士,有司以礼敦遣至京,量才于本土叙用。安南与占城、百夷等处接界,宜各守疆境,毋致侵越,亦不许军民人等私通外境,私自下海贩鬻番货,违者依律治罪。於戏!威武再扬,岂予心之所欲;元恶既殛,实有众之同情。广施一视之仁,永乐太平之治,布告中外,咸使闻知。