钦廉人的中秋:烧番塔、舞青龙、拜月光

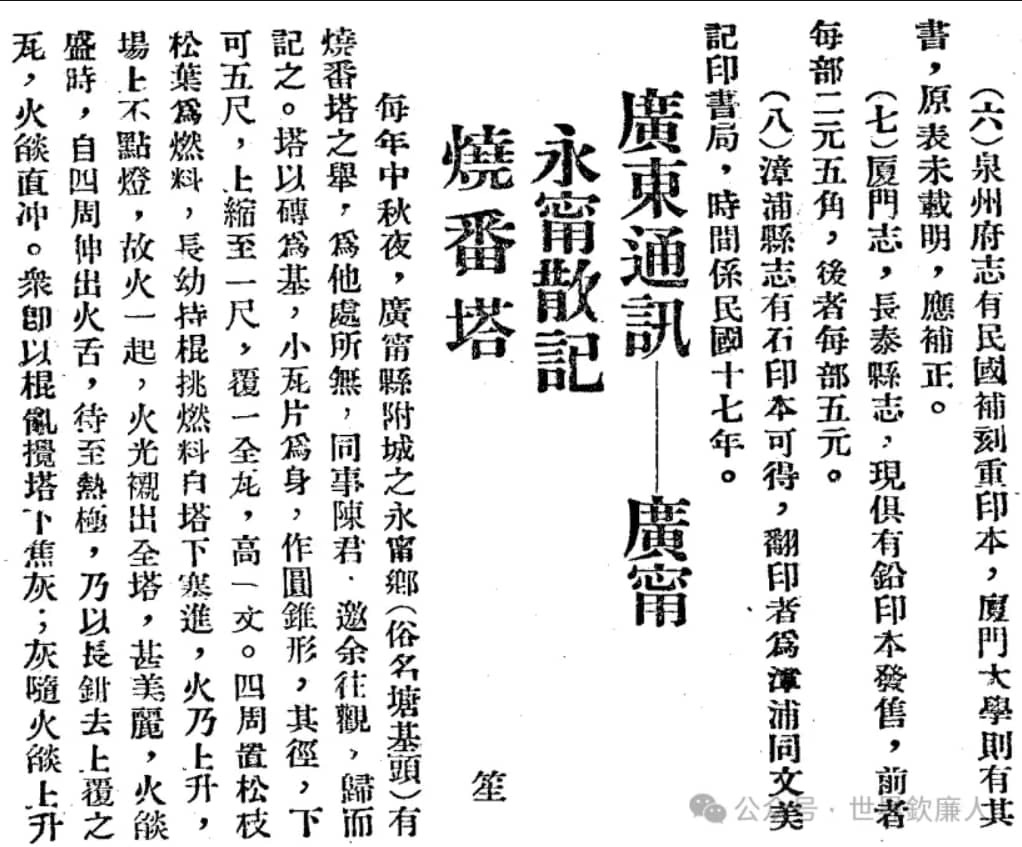

烧番塔

烧番塔,是原广东钦廉地区一项颇具特色的中秋民俗活动,也是清代广府人(广州府属南海、番禺、顺德、新会等县及肇庆府人士)迁廉州府所代表的文化特征,至今已有一百多年历史。

番塔,又称为番火塔,关于其起源有不同的说法。有说法认为烧番塔是为了纪念元朝末年汉族人民起义,当时的番塔是起义的信号,火光一起,民众便揭竿而起,对抗元朝官府。而另一种说法则认为烧番塔源于清代,当时法军曾侵略越南和钦廉等广东地区,黑旗军首领刘永福在越南对抗法国侵略者,曾经将法军赶入塔中烧死。清末黑旗军和冯子材的萃军被解散,其多是钦廉人,终日无所事事,便由地方组织起文化宣传队之类的,在广州和钦廉地区走圩穿乡,宣扬刘冯英勇抗法事迹,妇孺皆知,而编“刘义打番鬼,越打越好睇”的顺口溜,尤其每逢中秋之夜,民众兴起“烧番塔”,将钦廉人的故事推向高潮。粤语称外国人为“番鬼佬”“番鬼仔”,所以塔称为“番塔”。无论哪一个说法,烧番塔所代表的都是广东暨钦廉人民保家卫国、对抗侵略的精神。

而今,“烧番塔”已经成为老少咸宜的庆中秋活动,许多家庭都会堆砌起自家的番塔,一般是以砖头、瓦片砌成,下方留有缺口用于塞入柴草等燃料。广肇地区所砌的番塔规模大,有的高达3~10米,代表着家族的荣耀。而钦廉地区的番塔规模原与广肇一般规模,但是某种原因,1980年代以来,只见儿童在空地上用瓦片、碎石砌成小塔,然后将柴、木屑放进塔内燃烧,待塔身烧红,将生盐撒上塔身,使其发出哔哔哔啵啵啵声,童稚围观,深夜始散,也就是变成了儿童活动而已,殊为可惜。烧番塔的意义,即是中秋当晚,城乡之间的比较,看的就是哪家烧得最旺、火光最高,而番塔烧得越高越旺,则意味着来年更兴旺、更发达。

舞青龙

舞青龙位于今浦北县西北部的乐民镇(见:1930年代广东灵山合浦争乐民墟情形),原是广东廉州府合浦县镇守的前线(乐民墟,一墟连广东广西两省合浦灵山横州三县)。

乾隆三十八年二月十九日,康基田旨授为廉州知府,其在任时期,常独自游览辖境山水,寻龙点穴,因而被邑人神化。一日,康基田鸣锣开道,坐轿出巡,行至乐民镇蒙竹垌时,突然“嗖”的一声,一箭射断康知府的轿杆,使其大吃一惊。他便下轿察看,发现是蒙竹后山上的妖魔作怪。于是,下令让随从到蒙竹后山用桐油烧山,连烧七日,“大鸦”、“细鸦”妖魔鬼怪被烧伤后,飞到蒙竹垌死在田里,至今当地群众把这片田叫做“大鸦田”、“细鸦田”。康基田发现乐民的这块土地是“卧地白虎”,白虎发威会给当地民众造成灾难。于是乐民人每年中秋节舞青龙,以青龙克白虎。自此,乐民镇年年风调雨顺,平安吉祥。

舞青龙的习俗也就相沿至今,从未间断。舞青龙有扎龙、请龙、舞龙、会龙、送龙回宫、打扫卫生、品尝龙粥等七个环节。其中,扎龙是非常重要的环节,龙扎得好,后面的环节才能精彩进行。青龙又叫“蕉叶龙”,其龙身龙尾是用芭蕉叶扎成的,可以说整条龙除龙头外都以芭蕉叶构成。一条龙扎成后,长的有一百多米,短的也有几十米,故芭蕉叶扎成的龙叫“蕉叶龙”;而芭蕉叶又是青色的,故又可叫“青龙”。龙头一般有竹篾、砂纸、色纸,再将点燃的蜡烛、仙香和竹筒煤油,插满龙脊,舞动时就火光闪闪了。每逢中秋之夜,炮竹声响,舞青龙起,成为“两省三县”乐民墟极为隆重的节日,方圆百里,男女老少,莫不争先恐后闻讯而来,非常热闹。活动结束后,街坊们都主动打扫卫生,寓为龙游大地、雨过天晴、化龙升天、保境平安。

拜月光

拜月光在钦廉地区,中秋拜月光是个重要的主题,广府人会唱“月光光,照地堂,虾仔你乖乖训落床,听朝阿妈要捕鱼虾咯,阿嬷织网就到天光……”,客家人会唱“月光光,照四方,马来等,轿来扛,扛么人,扛老陈、老陈冇哀夸,扛阿妈……”一首童谣,将多少人的思乡情,带回了过去。

明清以来,钦廉人都有在中秋晚上祭月(拜月光)的习俗。拜月光,设大香案,摆上月饼、芋头、柚子、香蕉、苹果、红枣等祭品。在月下,将“月神”牌位摆于月亮方向,香烛高燃,全家人依次拜月光,祈求福佑。那些年,阿公会带着一家人,在祠堂前的天井拜月光,设案斋月,插一炷清香,口中念念有词,月公在上,列祖列宗在上,保佑远在他乡的孩子平安幸福。

钦廉人,作为明清移民族群,对故土的思念更甚,每当中秋月亮升起,家家就在门前拜月光。只一炷香的时间,便可享用月饼(月圆则人事圆满)、柚子(柚即佑,保佑也)等。老人家还会给小孩子做柚子灯,嬉戏打闹。大人月下品茗,以慰乡愁。至于月饼,过去更是“有钱人食五仁叉烧大月饼”,冇钱人食芋头小月饼”——用芋头制作而成。广式月饼所以在钦廉地区生根发芽,即是移民的习惯。

仲秋之际,又作中秋,祝世界钦廉人福寿康宁!祝钦廉文化发扬光大!